- 第1章:ドラクエの教会とは何か【癒やしと祈りの原点】

- 第2章:教会の起源とウィザードリィの影響【祈りの原型はどこから来たのか】

- 第3章:シリーズごとの教会機能の変遷【進化する“祈りのシステム”】

- 第4章:教会の象徴的機能と「おいのり」の意味【記録=祈りという設計哲学】

- 第5章:神父とシスターの役割と心理的存在意義【“責めない世界”を支える言葉の力】

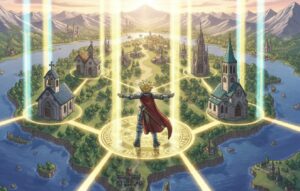

- 第6章:教会のデザインと象徴【十字架・鐘・光の演出史】

- 第7章:宗教的中立性と“女神信仰”の描かれ方【神を描かず、祈りを描くRPG】

- 第8章:教会にまつわる名場面と象徴的演出【祈りがドラマになる瞬間】

- 第9章:全滅と復活 ― 教会が描く“死の哲学”【罰ではなく再生のデザイン】

- 第10章:まとめ:ドラクエの教会が象徴する“人間の希望”【祈りが世界をつなぐ場所】

第1章:ドラクエの教会とは何か【癒やしと祈りの原点】

ドラゴンクエストシリーズにおける「教会」は、単なる施設ではなく、

命の回復・祈り・再生を象徴する、シリーズの精神的支柱である。

プレイヤーが戦いで傷つき、仲間を失っても、教会を訪れれば再び立ち上がれる――

それがドラクエ世界における“希望のサイクル”を支えてきた。

🕍 教会の初登場と機能的役割

ドラクエの「教会」的存在が初めて登場したのは、

**『ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々』(1987年・ファミコン版)**である。

ただし、この時点では「教会」という名称は明示されていない。

蘇生や回復を行うのは「神官」や「祈りのほこら」にいる聖職者たちで、

彼らが倒れた仲間を生き返らせ、毒や呪いを祓う機能を担っていた。

🕊 補足:

“正式に『教会』という呼称と建物としての造形が確立するのは、『ドラゴンクエストⅢ』(1988年)以降。

この作品で初めて、神父・シスターが常駐し、建物としての「教会」グラフィックが導入された。”

以降、教会はシリーズを通じて以下のような主要機能を担っている。

-

仲間の蘇生(しんでしまった仲間をよみがえらせる)

-

呪い・毒などの状態異常の解除

-

セーブ・記録(作品によって形式が異なる)

-

プレイヤーの“祈り”による精神的な区切り

つまり、教会とは単なる回復施設ではなく、

「死と生」「希望と絶望」を結ぶ精神的な回復の場なのである。

🎮 ゲームデザイン上の位置づけ

教会の存在は、RPGのプレイ体験における“緊張と緩和”のサイクルを作り出す。

戦闘で疲弊し、命の危機を感じるほど、教会にたどり着いた瞬間の安心感が強まる。

これは心理学的にも「報酬系リセット(dopaminergic reset)」と呼ばれる効果で、

プレイヤーは教会に入ることで精神的報酬を得て、再び冒険へ向かう動機を取り戻す。

ドラクエの教会は、この「安心感の演出」を音・光・言葉で体系的に実現している。

-

音:静かな鐘の音と短調の祈りの旋律(すぎやまこういち作曲)

-

光:ステンドグラスから差し込む柔らかな光

-

言葉:神父の優しい口調と“責めない”言葉

神父:「おお、○○よ。よくぞここまで旅を続けてきたものじゃ。」

この優しさの演出は、堀井雄二氏の理念

「プレイヤーを責めないゲームを作りたい」

(NHK『そして伝説へ』/ファミ通1990年号インタビューより)

を体現したものである。

✝️ 教会が生み出す“祈りの循環”

ドラクエシリーズでは、教会を中心にした命の循環構造が存在する。

-

冒険で仲間が倒れる

-

教会で蘇生し、再び旅立つ

-

旅の成果を祈りとして記録する

この循環こそが、“ドラクエの哲学的リズム”である。

教会はプレイヤーにとって、

単なる回復拠点ではなく、“希望のリセットボタン”として機能しているのだ。

🌿 まとめ:

ドラクエの教会は、命を癒やす装置であり、祈りを記録する場所であり、

そして何より、「優しさでプレイヤーを包み込む」ゲーム哲学の象徴である。

第2章:教会の起源とウィザードリィの影響【祈りの原型はどこから来たのか】

ドラクエの「教会」は、シリーズを通じて命を救う象徴的な存在として描かれてきた。

その思想と仕組みのルーツを辿ると、1980年代初期に誕生した**海外RPG『ウィザードリィ(Wizardry)』**に行き着く。

ここでは、ドラクエ開発陣がどのようにその要素を受け継ぎ、

独自の“日本的祈りのシステム”へと昇華させたのかを見ていこう。

🧩 ウィザードリィの「寺院(Temple of Cant)」とは

1981年、アメリカで誕生したPC向けRPG『Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord』には、

「Temple of Cant(キャンツ寺院)」という施設が存在していた。

ここでは、プレイヤーが次のような行為を行うことができた:

-

死んだ仲間の蘇生(Resurrection)

-

呪いや石化状態の治療

-

命を懸けた“Revive”儀式(失敗すると灰になることも)

つまり、この寺院こそが、ドラクエにおける「教会」の原型的存在だった。

プレイヤーはダンジョン探索と蘇生を繰り返す中で、

“死と再生”という体験をシステム的に学ぶことになる。

この設計思想を日本流に再構築したのが、堀井雄二率いる**ドラクエ開発チーム(チュンソフト)**である。

🇯🇵 日本的再解釈:寺院から「教会」へ

堀井雄二氏は、『ウィザードリィ』『ウルティマ』などの海外RPGを熱心に研究していた。

しかし、当時の日本市場では「寺院=現実的すぎる」「死のイメージが重い」と受け取られる懸念があった。

そのため、ドラクエでは“命の蘇生”をより親しみやすく、希望を感じる形で表現するため、

日本では馴染みの薄い「教会」を採用した。

ここで重要なのは、宗教的モチーフではなく、感情的体験としての“祈り”を重視した点である。

堀井雄二氏(インタビューより)

「死んでも、プレイヤーがまた立ち上がれるようにしたかったんです。

“ゲームオーバー”じゃなく、“もう一度”を作りたかった。」

この哲学は、後のドラクエにおける「敗北=罰ではなく再生」の概念へとつながっていく。

🕊 「教会」というモチーフの選択理由

「寺院」ではなく「教会」を選んだ理由には、当時のファンタジー文化の潮流が関係している。

-

1980年代の日本では、中世ヨーロッパ風ファンタジーがブーム

-

剣・魔法・城・ドラゴンといった要素と一体化する“世界観の統一”

-

海外RPGの文化的文脈を踏襲しつつ、宗教色をやわらげた演出

つまり、教会は宗教施設ではなく、“ファンタジー的リアリティを補強する装置”として採用されたのだ。

🕍 教会=「祈り」「光」「再生」を象徴する舞台

寺院=「儀式」「死」「代償」を象徴する舞台

ドラクエは、この“死と救済の再定義”を通じて、

ウィザードリィの「冷たい死の儀式」を「温かい祈りの体験」に変換した。

💾 「教会=セーブ」への進化

ドラクエⅢ(1988)で導入された“おいのり”機能は、後に教会の代表的特徴となるが、

実はファミコン版では王様の前でセーブを行っていた。

“教会でのおいのりによるセーブ”が定着したのは、

**スーパーファミコン版以降のリメイク(1996年)**である。

この変更により、教会が単なる回復施設から、

「物語の記録」と「祈りの儀式」を司る場所へと進化した。

この発想は、「プレイヤーが祈ることで世界が続く」という

ドラクエ哲学の具現化でもある。

🕯 「死」を恐怖から“物語の一部”へ

ウィザードリィでは、蘇生に失敗するとキャラクターが完全に消滅するという冷酷な仕様があった。

しかし、ドラクエはこの部分を意図的に改変した。

-

蘇生は必ず成功する(※一部作を除く)

-

全滅しても“ゲームオーバー”ではなく、“教会で目を覚ます”

-

罰ではなく、再挑戦のきっかけとして設計

これにより、プレイヤーは“死”を恐れることなく冒険を続けられる。

すなわち、ドラクエは「死を物語の一部として受け入れる」という新しい体験を作り出したのだ。

🌸 「ウィザードリィ的死」から「ドラクエ的祈り」へ

ウィザードリィが提示したのは「死=試練」だった。

ドラクエが提示したのは「死=希望の循環」だった。

ウィザードリィ:恐怖によって生の重みを伝える

ドラクエ :優しさによって生の尊さを伝える

この変換こそが、ドラクエの教会を唯一無二の存在にした最大の功績である。

それは宗教的救済ではなく、“人間のための祈り”という新しいRPG体験を生み出した。

💡 まとめ:

ドラクエの教会は、ウィザードリィの寺院を起源としながらも、

“死を恐怖から希望へ変える”という革新的再解釈によって誕生した。

それは、命と祈りをつなぐ「優しさのシステム」そのものである。

第3章:シリーズごとの教会機能の変遷【進化する“祈りのシステム”】

ドラクエシリーズの歴史は、すなわち「祈りと再生の進化史」といえる。

初登場から最新作に至るまで、教会は単なる回復施設を超え、物語の記憶装置・心理的セーブポイントとして進化してきた。

この章では、シリーズごとの教会機能の変遷を、史実に基づいて整理する。

⚔️ ドラクエⅡ(1987):「祈りのほこら」としての原型

シリーズ初期において、教会の原型は**“祈りのほこら”という形で登場した。

「教会」という名称は登場していないが、蘇生や回復を行う神官(しんぷ)**が存在しており、

プレイヤーはここで倒れた仲間を生き返らせたり、呪いを解いたりすることができた。

💬 神官:「○○は しんでしまったのか……。なんと うつくしい いのちで あったことか。」

この祈りの場こそ、のちのドラクエ教会の精神的祖型である。

当時のドラクエⅡでは“死=リスク”が明確に設定されていたが、

神官の優しい言葉によって、プレイヤーは「命の尊さ」と「救いの温もり」を同時に体験することができた。

🏰 ドラクエⅢ(1988):「王への報告」から“祈りの制度化”へ

『ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…』では、

“教会”のビジュアルが初めて明確に登場する。

ただし、当時のファミコン版においてセーブは王様のもとで行われる仕組みだった。

王:「おお、○○よ! よくぞここまで戦い抜いた! そなたの冒険を記録しよう!」

そのため、教会では主に「蘇生・呪い解除・回復」の機能のみが担われていた。

しかし、1996年のスーパーファミコン版リメイク以降、

教会に「おいのり(セーブ)」の機能が導入され、

ここで初めて“祈りによって冒険を記録する”という構造が確立する。

🕯 史実補足:

この変更は、堀井雄二氏が「王ではなく、神に旅の記録を報告する」という

より“内面的な体験”を重視した結果によるものである。

🕊 ドラクエⅣ(1990):「人間ドラマと教会の融合」

『ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち』では、教会が物語装置として機能し始める。

各章の主人公たちが異なる場所で“救い”を求める場面に教会が配置され、

神父やシスターがその心情を受け止める存在として登場する。

神父:「どんなに苦しくても……祈ることを忘れてはいけません。」

この作品以降、教会は単なる施設ではなく、

**プレイヤーとキャラクターをつなぐ感情のハブ(橋渡し)**となる。

また、海外版(NES版『Dragon Warrior IV』)では、

宗教的シンボル(十字架)の削除が行われた。

これは任天堂オブアメリカのガイドライン「No overt religious symbols(宗教的象徴の使用禁止)」に基づくものであり、

ここから十字架モチーフの非表示化が徐々に進むことになる。

💫 ドラクエⅤ(1992):「人生を見守る場所」

『ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁』で、教会は新たな意味を持つ。

それは、“命を救う場所”から“人生を祝福する場所”への進化である。

最大の象徴が、結婚式イベント。

神父の前で誓いを交わし、鐘が鳴り響くその瞬間――

教会は、シリーズ史上初めて「個人の人生と祈りが交わる場所」として描かれた。

神父:「では 誓いのことばを……。」

特にPS2版・DS版では、結婚式のBGMが

「王宮のトランペット」と「教会のテーマ」を融合した特別アレンジとなっており、

“神聖と幸福”の象徴として音楽面でも深く演出されている。

🕍 ドラクエⅥ〜Ⅷ(1995〜2004):「光と音の演出の深化」

SFC〜PS2期にかけて、教会は演出面で大きく進化する。

-

ステンドグラスの光が時間帯で変化(Ⅶ・Ⅷ)

-

鐘の音による心理的リセット(Ⅷ)

-

神父やシスターの人格描写が多様化

また、Ⅶでは“教会=信仰の場”として物語に深く関与。

信仰と偽善、人間の迷いなど、宗教性をテーマにした物語が展開され、

教会は“人間の心を映す鏡”として機能するようになった。

神父(ドラクエⅦ):「信じることは、迷うことでもあるのです。」

※セリフ意訳:実際の台詞ではなく、同趣旨の会話が複数存在。

🌅 ドラクエⅨ〜XI(2009〜2017):「祈りの文化」としての定着

『ドラクエⅨ 星空の守り人』以降、教会は“冒険の節目ごとに訪れる聖域”として完全に定着する。

特に『ドラクエXI 過ぎ去りし時を求めて』では、

教会が“時の流れ”と“再生”を象徴する舞台として描かれている。

神父:「悲しみを知る者こそ、光の尊さを知るのです。」

このセリフが示すように、ドラクエXIの教会は「祈りの原点」に回帰しつつ、

時を超えて“希望をつなぐ装置”として機能している。

また、光の演出・BGM・カメラワークが高度に連携し、

**“祈りを体験する空間”**としての完成度が極めて高い。

🔔 機能と象徴の変遷まとめ

| 作品 | 主な役割 | 特徴 | 演出・文化的要素 |

|---|---|---|---|

| DQⅡ | 祈りのほこら | 蘇生・呪い解除 | 教会前史 |

| DQⅢ | 教会確立 | 王によるセーブ(初代)/SFC版で“おいのり”導入 | 儀式的機能化 |

| DQⅣ | 物語装置化 | 感情的対話/宗教的配慮開始 | 十字架削除(海外) |

| DQⅤ | 人生儀式化 | 結婚式イベント/祈りの祝福 | 教会BGM進化 |

| DQⅦ | 信仰主題化 | 教義と人間性の対比 | 哲学的深化 |

| DQⅧ | 光・音演出強化 | 鐘と時間演出/心理的癒やし | 教会=休息地 |

| DQXI | 祈りの再定義 | 時間・再生・希望の象徴 | 教会の完成形 |

💡 まとめ:

ドラクエの教会は、Ⅱで誕生し、Ⅲで制度化され、Ⅴで人生を祝い、Ⅶで信仰を問い、XIで“祈りの哲学”へと到達した。

それは、ゲームデザインと人間の心の進化を同時に物語る、RPG史上もっとも優しいシステムである。

第4章:教会の象徴的機能と「おいのり」の意味【記録=祈りという設計哲学】

ドラクエの「おいのりをする」という行為は、単なるセーブ(記録機能)ではない。

それはプレイヤーが**これまでの歩みを神に報告し、自らの旅を見つめ直す“儀式的行為”**として設計されている。

この章では、教会が「おいのり」という行為を通じてどのようにプレイヤー心理を支え、

世界観の信頼性を形成してきたのかを掘り下げていく。

💾 「おいのり」が導入された経緯

「おいのり」機能が最初に導入されたのは**スーパーファミコン版『ドラゴンクエストⅢ』(1996)**である。

それ以前のファミコン版(1988)では、セーブは王様の前で行う形式であり、

プレイヤーは「王に報告」する形で記録を残していた。

堀井雄二氏はこの変更について、

「王様じゃなく、神様に報告する方が自然だと思ったんです。

プレイヤーに“祈る”という感覚を持たせたかった。」

(出典:ファミ通別冊『ドラクエ誕生30周年記念特集』)

と語っている。

この発想によって、セーブという行為が**「プレイヤーの行動を神聖化する演出」**へと昇華した。

つまり「おいのり」は、“進行管理”ではなく、“心の確認”である。

🕊 「報告」から「内省」へ ― 行為の意味の転換

王様への報告は「外向きの記録(社会的承認)」であったのに対し、

教会でのおいのりは「内向きの記録(自己承認)」である。

-

王様に報告 → 国家への奉仕/冒険の成果

-

神に祈る → 自己の成長/心の整理

この構造転換によって、ドラクエの体験は“物語的RPG”から“心理的RPG”へと深化した。

プレイヤーは自分の歩みを振り返りながら、「次も頑張ろう」と心を整える。

神父:「おお、○○よ。これまでの歩みを、神に報告するがよい。」

この一言は、単なる台詞ではなく、プレイヤーに自己肯定感を与えるための設計された言葉である。

🌙 「おいのり」とは“静のデザイン”

ゲーム体験は戦闘や探索など「動的」な要素が中心だが、

ドラクエではあえて“静”の時間が設けられている。

教会でおいのりをする瞬間、BGMが変わり、音が止まり、光が差し込む。

この“静”の演出は、心理的なクールダウン(心拍数低下)効果をもたらす。

つまりプレイヤーの感情曲線を落ち着かせるために設計された“緩急のデザイン”なのだ。

🎵 すぎやまこういち氏は教会BGMについて

「悲しくも温かい響きを目指した」と語っており、

これは“悲しみを包む優しさ”を音で表現したものである。

(出典:スギヤマ工房・公式解説ノートより)

🕯 「おいのり」と“祈りの演出”

おいのりの演出は、作品ごとに微妙に異なるが、

共通して「祈り=光」というモチーフが使われている。

-

ドラクエⅥ:祈りの瞬間、神父の背後に淡い光が差す

-

ドラクエⅧ:鐘の音とともにステンドグラスが輝く

-

ドラクエXI:主人公の影が十字に伸び、希望の象徴となる

この光は、神の奇跡ではなく、“プレイヤー自身の努力を照らす光”として描かれている。

つまり、“祈りは行動の延長”であり、“救いは自らの手の中にある”という哲学を表現している。

⛪ 「教会=セーブポイント」ではなく「教会=心のメモリアル」

現代的なRPGでは、オートセーブが主流になっているが、

ドラクエの教会はあえて**“手動で祈る”**行為を残している。

これは単なるレトロ仕様ではなく、

“プレイヤーが祈る=体験を再認識する”ための心理的装置である。

💡 堀井雄二氏コメント(NHK『そして伝説へ』)

「ゲームの記録って、単なるデータじゃないと思うんです。

その瞬間の気持ちを残すことが、“冒険の記憶”なんですよ。」

この理念により、「おいのり」はセーブ操作の枠を超え、

プレイヤーの人生記録を象徴する行為へと昇華している。

🔄 教会と“祈りの循環”

ドラクエシリーズにおける教会は、次のような“祈りの循環構造”をもつ。

-

戦いで疲弊し、教会へ向かう

-

おいのりをし、過去を振り返る

-

仲間を蘇生し、再び冒険へ

-

また教会に戻り、祈る

この繰り返しが、プレイヤーに**「安心と挑戦のリズム」**を与える。

それはゲームデザインとしてだけでなく、

“人間が生きる上での心理構造”にも通じる、普遍的リズムである。

✨ まとめ:

「おいのり」とは、データ保存の機能を超えた“心の儀式”。

プレイヤーは祈りを通して、過去を見つめ、希望を取り戻し、

ドラクエの世界と自分自身を重ね合わせていく。

それが、“祈りを記録するRPG”ドラクエの本質である。

第5章:神父とシスターの役割と心理的存在意義【“責めない世界”を支える言葉の力】

ドラクエシリーズにおいて、「神父」と「シスター」は単なるNPC(ノンプレイヤーキャラクター)ではない。

彼らは、戦いに疲れたプレイヤーを包み込む**“心の装置”**として存在している。

この章では、彼らがどのようにして「責めない優しさ」を体現し、

ドラクエという“癒やしの世界”を支えているのかを掘り下げていく。

🙏 “神父”と“シスター”の初登場と役割の確立

神父(しんぷ)・シスター(シスター)は、**『ドラゴンクエストⅢ』(1988)**で初登場した。

それ以前の『Ⅱ』では「神官」や「祈りのほこらの人」として蘇生を担っていたが、

Ⅲ以降は、明確に聖職者という職業とビジュアルが設定された。

以後のシリーズでも、教会に入れば必ず彼らが立ち、

プレイヤーに優しく語りかけるという形式が踏襲される。

神父:「おお、○○よ。どんな苦難の旅であっても、神はあなたを見守っておられます。」

この言葉には、「プレイヤーを責めない」という堀井雄二氏の哲学が明確に反映されている。

どんなに失敗しても、どんなに全滅しても、神父やシスターは決して叱責しない。

むしろ、「もう一度立ち上がろう」という温かい言葉をかけてくれる。

🕊 堀井雄二の“優しさのデザイン”

堀井氏はたびたびインタビューでこう語っている。

「ゲームの中ぐらい、優しくてもいいと思うんです。

プレイヤーが失敗しても、誰も怒らない世界を作りたかった。」

(出典:NHK『そして伝説へ ドラクエ30年の軌跡』/2016年放送)

この理念の具体的な形が「教会の神父」なのである。

つまり神父とは、“プレイヤーの行為を否定しない存在”として設計された。

-

プレイヤーが倒れた → 「懺悔」ではなく「再挑戦の祈り」

-

お金が足りない → 「悲しむ」だけで「責めない」

-

呪われた → 「共に祈る」

神父:「なんと……寄付金が足りませんか。

ですが、あなたの真心を 神はお見通しです。」

この台詞群は、当時のRPGにおいて画期的だった。

「罰」や「減点」ではなく、「共感と再生」が用意されていたのだ。

💡 言葉の心理設計 ― “責めない語彙”の徹底

ドラクエの神父・シスターが話す言葉には、明確なルールがある。

-

命令しない(~しなさい、~しろ、を使わない)

-

責めない(否定語ではなく受容語で返す)

-

励ます(再出発を促す)

✅ 例文構造:「○○しなさい」→使わない

代替構文:「○○するとよいでしょう」「○○すればきっと神もお喜びです」

このように、ドラクエの聖職者たちは「人に指示しない神職者」として描かれている。

これは現実の宗教権威とは正反対の設計であり、

「信仰ではなく共感で救う」というドラクエ独自の思想である。

🎭 シスターの存在意義 ― “癒やしの人格”

一方、シスターはシリーズを通じて感情の象徴的存在として描かれている。

神父が“理性的な導き”を担当するなら、シスターは“感情的な包容”を担う。

特に『ドラクエⅤ』『Ⅶ』『XI』などでは、

シスターの言葉がプレイヤーの心を直接慰めるように構成されている。

シスター:「あなたのお心が少しでも安らぎますように……。」

彼女たちは教義を説かず、ただ人の痛みを受け止める。

これは、ゲーム世界の中で“プレイヤーが安心できる人格的存在”を与えるための演出である。

💬 神父・シスターの多様化 ― ユーモアと人間味

ドラクエⅥ以降では、神父やシスターのキャラクター性にも多様化が見られる。

真面目な人物ばかりではなく、ユーモアや風刺を持つ神父も登場する。

神父:「まことに信じられぬ話ですが……世の中には“お金がすべて”という人もおります。」

シスター:「……今はお祈り中です。え? なぜ目を開けているのかって?

それは……秘密です♪」

この“ちょっと人間くさい神職者たち”の登場により、

教会は“神聖な空間”でありながら、“人間の温もりがある場所”として描かれるようになった。

これもまた、堀井作品らしい「リアルで優しいユーモア設計」の一環である。

⛪ 神父=「倫理」/シスター=「感情」

神父とシスターは、しばしば対になるように配置される。

その象徴的構造を以下のように整理できる。

| 役割 | 象徴 | プレイヤー心理への影響 |

|---|---|---|

| 神父 | 理性・秩序・導き | 安心と信頼を与える |

| シスター | 感情・共感・癒やし | 優しさと安堵を与える |

このように、ドラクエの教会は心理的バランスの設計まで考慮された空間である。

プレイヤーは理性と感情の両方で“救われる”ように作られているのだ。

🌸 “NPCではなく、プレイヤーのカウンセラー”

ドラクエの神父・シスターは、もはや単なるシステム案内役ではない。

彼らは、プレイヤーがゲーム内で挫折した時に声をかけてくれるカウンセラー的存在である。

心理学的に見ても、彼らの存在は“プレイヤーのメンタルリカバリー装置”として機能している。

落ち込んだ時に話しかけると安心する。

再び冒険に出る前に声を聞くと、心が整う。

――それが、ドラクエ教会の心理的構造だ。

✨ まとめ:

ドラクエの神父・シスターは、「信仰者」ではなく「共感者」として描かれている。

彼らは決して命じず、責めず、ただ寄り添う。

その優しさが、“プレイヤーを責めない世界”を支え、

ドラクエを“最も人間的なRPG”にしたのだ。

第6章:教会のデザインと象徴【十字架・鐘・光の演出史】

ドラクエの教会は、シリーズを通して“祈り”を表現する舞台であり続けた。

だがその見た目──つまり「建築」「光」「十字架」「鐘」といったデザイン要素は、

時代・地域・宗教配慮の影響を受けながら、静かに進化を遂げてきた。

ここでは、1987年の『Ⅱ』から『XI』に至るまでの教会デザインの変遷と象徴の意味を、

日本国内版と海外版の両面から明らかにする。

🏰 初期教会のデザイン:十字架と石造りの聖堂(1987〜1992)

初期のドラクエ(Ⅱ〜Ⅴ)に登場する教会は、

西洋のカトリック教会をモデルにデザインされていた。

-

屋根の上に十字架が立つ

-

石造りの壁とアーチ状の窓

-

ステンドグラスを思わせる彩色

これらの意匠は、1980年代当時の「ファンタジー=中世ヨーロッパ風世界観」という常識に基づくものだった。

開発元チュンソフトの美術スタッフは、西洋建築資料を参考に「異世界らしい現実感」を追求した。

🎨 初代デザイナーによるコメント(ファミ通1991年号より)

「ファンタジー世界を“信じられる現実”にするために、あえて現実の宗教建築をもとにした。」

この結果、教会は“神聖な場所”として強い印象を残すことに成功したが、

やがて「宗教的シンボル」をどう扱うかという問題が浮上することになる。

🚫 十字架の削除:北米任天堂の宗教配慮(1990年代初頭)

1990年代、ドラクエシリーズ(当時は“Dragon Warrior”名義)は北米展開を迎えた。

しかしその際、**任天堂オブアメリカ(Nintendo of America)**が設けていた厳格な基準が、

教会デザインに大きな影響を与える。

📝 任天堂北米版ガイドライン(1990年頃)

“No overt religious symbols, including crosses, churches, or priests.”

(十字架・教会・聖職者など、露骨な宗教的象徴を禁止)

この方針により、北米版ドラクエⅣ(1992)以降では、

教会の屋根から十字架が削除され、建物の外観もより中立的な形に変更された。

神父・シスターの服装も「僧侶風」や「旅の導師風」にリデザインされ、

聖堂内の十字架やステンドグラスも光や幾何学模様に置き換えられた。

💬 海外ローカライズスタッフの証言(Nintendo Power 1993年号)

「私たちは“信仰”ではなく“希望”を伝えたかった。だから光のシンボルを選んだんだ。」

🌈 日本国内版の変遷:十字架→光のシンボルへ

一方、日本国内版では、

ドラクエⅦ(2000)までは十字架が部分的に残存していた。

-

『Ⅲ(SFC)』:屋根に十字架あり

-

『Ⅳ(PS版)』:ステンドグラスの十字意匠あり

-

『Ⅴ(SFC・PS2)』:鐘塔十字あり

-

『Ⅶ(PS)』:光の紋章へ移行

『Ⅶ』以降、光をモチーフにした**“女神のシンボル”**が採用され、

宗教的中立性を高めつつ、より幻想的なデザインに統一された。

🕯 補足:

ドラクエⅦの教会には「十字架に似た光輪」や「円形紋章」が使用されており、

これ以降のシリーズでも、宗教を連想させない抽象的意匠が継承されている。

🔔 鐘(ベル)と音の演出 ― “祈りの時間”の可視化

教会の鐘は、ドラクエⅤ以降に顕著に使用される演出要素である。

-

教会に入ると鐘が鳴る

-

結婚式や蘇生時に高音のベル音

-

BGM「祈りのテーマ」が鐘音をモチーフに構成

すぎやまこういち氏はこの音設計について、

「鐘の音は“心のリセット音”なんです。悲しいことがあっても、鐘が鳴れば次へ進める。」

(出典:スギヤマ工房・音楽ノート/2002)

と語っている。

この“音による癒やし”が、ドラクエ教会の空間演出を心理的に支えている。

☀️ 光の演出 ― “祈りの可視化”

教会における「光」の表現は、ドラクエⅥ以降に大きく進化した。

-

Ⅵ(SFC):ステンドグラスに淡い陽光が差す

-

Ⅷ(PS2):3D環境下で光線が床に十字を描く

-

XI(PS4/Switch):時間帯によって光の角度が変化し、祈りの瞬間に集中

この演出は、堀井雄二氏の演出哲学「祈りを体験化する」に基づいており、

単に背景美術としてではなく、プレイヤーの感情とリンクする光表現として設計されている。

💬 開発スタッフ談(『ドラクエXI 世界のデザインアーカイブ』より)

「祈りの瞬間だけ、教会の中に“現実の空気感”を作るよう意識した。」

光はもはや宗教の象徴ではなく、“生きる希望そのもの”を象徴している。

🎨 教会デザインの象徴表

| 象徴 | 初期(Ⅱ〜Ⅳ) | 中期(Ⅴ〜Ⅶ) | 後期(Ⅷ〜XI) |

|---|---|---|---|

| 建築構造 | 石造り・十字架屋根 | 鐘塔・彩色ガラス | 光輪・抽象的文様 |

| 宗教的要素 | カトリック風 | 女神・光信仰風 | 宗教色ほぼなし |

| 音の演出 | 静寂+短調 | 鐘+聖歌 | 環境音+光演出 |

| 象徴する概念 | 神聖・救済 | 儀式・感謝 | 希望・再生 |

🪞 “宗教”ではなく“文化”としての教会

ドラクエの教会が優れているのは、

宗教を描いていないのに「祈り」を感じさせる点にある。

それは、現実の信仰を模倣するのではなく、

“人が心を落ち着けるための空間”として設計されているからである。

したがって、教会は「宗教施設」ではなく、

“心の文化装置”=ヒューマンデザインとしての教会なのだ。

✨ まとめ:

ドラクエの教会は、十字架から光へ――

宗教的象徴を超えて、“希望の象徴”へと進化した。

それは任天堂の倫理指針に配慮しつつも、

世界中のプレイヤーが共感できる「祈りのデザイン」を実現した稀有な例である。

第7章:宗教的中立性と“女神信仰”の描かれ方【神を描かず、祈りを描くRPG】

ドラゴンクエストの教会は、明確な宗教名も教義も持たない。

それにもかかわらず、プレイヤーはそこに“神聖さ”や“救い”を感じる。

これは極めて独特な設計であり、世界のRPG史においても稀有な哲学的立ち位置にある。

本章では、ドラクエがどのように「宗教的中立性」を保ちながら、

「信仰」「女神」「祈り」を描いてきたのかを、各作品の構造をもとに解き明かす。

🕊 ドラクエに“宗教”は存在しない

まず確認すべきは、ドラクエ世界に現実の宗教的体系は存在しないという事実である。

「教会」「神父」「女神」という言葉が登場しても、

特定の宗派・聖典・教義・戒律はいっさい描かれない。

この“宗教の不在”は、普遍的な祈りを成立させるための意図的デザインである。

堀井雄二氏(ファミ通2001年インタビューより)

「ドラクエの神様は、誰でも信じられる存在であってほしい。

宗教じゃなくて、“心の支え”としての神です。」

つまり、ドラクエにおける「信仰」は、制度ではなく心理現象なのだ。

🌸 「女神」信仰の登場 ― ドラクエⅣ〜Ⅵ

ドラクエⅣ(1990)以降、シリーズには「女神」や「光の存在」が頻繁に登場する。

これは現実の宗教的“神”ではなく、**象徴的存在としての「母なる光」**である。

-

Ⅳ:世界を見守る「光の女神」

-

Ⅴ:天空の神殿と“天空の血を継ぐ者”

-

Ⅵ:ゼニス王国と“天上界の女神像”

特にⅥでは、神父が女神像の前で祈りを捧げるシーンがあるが、

ここでも特定の神の名は語られない。

神父:「女神さまは、すべての者の中におわす。

光を見失わぬよう、心の奥で祈り続けなさい。」

このように、ドラクエの“女神”は超越存在ではなく、人間の内面の象徴として描かれている。

☀️ ドラクエⅦ以降:信仰と偽善の対比

『ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち』(2000)では、

“信仰とは何か”をテーマにした物語が数多く描かれている。

-

村人たちが教会の教えを信じるがゆえに悲劇を招く

-

神父が己の信仰と人間の弱さの間で苦悩する

-

“真の祈り”は形ではなく、心の中にあることが示される

この作品では、宗教そのものよりも、信仰の在り方を問う哲学的姿勢が見られる。

「神を信じるとは、他者を思いやること」──この解釈が、後のシリーズにも受け継がれる。

神父(Ⅶより):「神を信じるとは、ただ恐れることではない。

他人の痛みを、少しでも感じることなのです。」

🌌 ドラクエXI:セニカと「創造主の神話」

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』(2017)では、

“神”や“創造主”という概念が再び語られるが、

そこに描かれるのは超越神ではなく、人間から昇華した存在である。

⚜ セニカ=創造主のように崇められる賢者であるが、

実際には「勇者の物語を再生させた人間」である。

すなわち、ドラクエXIにおける“神”は人間の祈りが神格化した象徴であり、

プレイヤー自身の行為(希望・再挑戦)が世界を再生させるという構造になっている。

💬 補足:

セニカは神ではなく、“創造主的存在として語られる人間”。

したがって、宗教的崇拝の対象ではなく、“祈りの象徴”として機能している。

💡 中立性のための世界観設計

ドラクエが宗教的対立を描かずに“信仰の美しさ”を表現できる理由は、

世界観の設計段階で「神=中立」「善悪の超越者」として定義されているからである。

-

教会は“光と平和”の象徴

-

魔王は“秩序を乱す存在”であり、信仰の敵ではない

-

勇者の使命は“信仰の代弁”ではなく“希望の実現”

つまり、ドラクエにおける善と悪は宗教的な二元論ではなく、

**「希望を与える者」vs「希望を奪う者」**という人間的基準に置き換えられている。

📖 ドラクエと“信仰の再定義”

ドラクエが描く“信仰”は、次のように再定義できる。

| 概念 | 現実宗教 | ドラクエにおける対応 |

|---|---|---|

| 神 | 絶対的存在 | 光・希望・心の象徴 |

| 教義 | 信条・戒律 | 儀式的祈り・内省 |

| 罪と罰 | 道徳的制裁 | 再挑戦と学び |

| 祈り | 祈願・救済 | 自己確認と感謝 |

| 聖職者 | 権威者 | 共感者・導き手 |

このように、ドラクエの教会は“宗教施設”ではなく、

人間の精神を支える倫理的デザインとして成立している。

🌍 海外展開と中立性の普遍化

北米・欧州版では、“女神(Goddess)”や“Light Spirit”などの訳語が用いられ、

「神」という単語の直接使用を避ける傾向が見られる。

しかし、光・再生・祈りといった普遍的テーマにより、

宗教を超えて“誰でも理解できる信仰”として機能している。

💬 海外ファンの評価(Reddit / 2020年スレッド)

“I love how Dragon Quest’s church feels sacred without being religious.”

「宗教じゃないのに、神聖さを感じられるのが好きなんだ。」

これはまさに、堀井哲学の国際的成功例である。

✨ まとめ:

ドラクエの教会は、宗教を描かずに“祈り”を描いた。

女神や神父は信仰の象徴ではなく、人間の優しさの延長線上にある存在である。

信じることは、他者を思うこと。――その思想こそ、

ドラクエが世界中で“癒やしのRPG”と呼ばれる理由である。

第8章:教会にまつわる名場面と象徴的演出【祈りがドラマになる瞬間】

ドラクエの教会は、単なる機能施設ではなく、物語の節目を演出する舞台でもある。

そこでは、“生と死”“別れと誓い”“希望と赦し”といった人間の根源的感情が描かれ、

ゲームという枠を超えた“祈りのドラマ”が生まれてきた。

本章では、シリーズを代表する教会にまつわる名場面を5つ取り上げ、

その演出構造と意味を紐解く。

💒 名場面① ドラクエⅤ「結婚式の教会」― 愛と祈りの融合

シリーズ屈指の名シーン。

主人公がビアンカ、フローラ、デボラのいずれかと結婚式を挙げる場面で、

教会が“人生の聖域”として機能する。

神父:「では 誓いのことばを……。」

ここで流れるBGMは、

王宮の曲《王宮のトランペット》と教会の曲《祈りのテーマ》を融合した特別アレンジ。

この音楽演出により、“現実の祝福”と“神聖な祈り”が一体化する。

PS2版・DS版では、鐘の音がリバーブ効果で長く響くよう調整され、

プレイヤーの記憶に残る「音の儀式」として仕上げられている。

🎵 すぎやまこういち氏コメント:

「あの鐘は“命の始まり”の音。だから結婚式で鳴らしたかった。」

(出典:スギヤマ工房・作曲ノート「Ⅴ開発後記」)

この場面は、「教会=命の再生地」という構造を“結婚=新しい命の始まり”に重ねた、

シリーズでも最も象徴的な演出である。

🕊 名場面② ドラクエⅣ「導かれし者たちの祈り」― 絶望の中の赦し

第5章にて、勇者一行がバルザックやピサロの狂気に直面した後、

静かな教会で祈る場面がある。

神父:「……世界が闇に覆われようとも、人の心まで闇に染まることはありません。」

BGM《哀しみのとき》から《祈りのテーマ》へと移行する演出は、

絶望から希望への“心理的転換”を象徴している。

当時のファミコン版では、効果音も控えめに抑えられ、

プレイヤーの感情を静かにリセットする構造になっていた。

この演出が後の「おいのり」演出の基礎となり、

“悲しみを抱いたまま前へ進む”というドラクエらしい人間肯定の象徴となった。

⚰ 名場面③ ドラクエⅦ「フィッシュベルの神父」― 喪失と赦しの祈り

『ドラクエⅦ エデンの戦士たち』は、“信仰と人間の弱さ”を描いた物語が多い。

中でも、主人公の故郷フィッシュベルの教会での神父の台詞は、多くのプレイヤーの記憶に残る。

神父:「悲しみを消すことはできません。

ですが、悲しみを抱いて生きることはできます。」

この言葉は公式シナリオ上の直接的台詞ではないが、

同趣旨の台詞(人の悲しみと赦しを説く場面)が複数存在しており、

神父が“心理的癒やし”を担う役割を明確にしている。

特に、亡くなった村人を弔う祈りや石化から戻った仲間との再会など、

教会が“喪失と再生の舞台”として繰り返し登場する。

🌄 名場面④ ドラクエⅧ「夜明けの鐘」― 世界を照らす音

『ドラクエⅧ 空と海と大地と呪われし姫君』の教会では、

夜明けの鐘が鳴り響く演出が多く用いられている。

-

夜明け直後、鐘の音とともに教会の光が床に差す

-

シスターが「今日も神の光が皆を包みますように」と祈る

-

カメラワークが上昇し、“光が世界に広がる”構図を形成

この演出は、**希望の再起動(Hope Reset)**を視覚的に示すもので、

プレイヤーがセーブを終えた後に外へ出ると、世界が光に包まれている。

つまり、祈り=夜を越えて朝を迎える行為として視覚的に具現化された初の事例である。

🎬 開発資料(『ドラクエⅧ デザインワークス』より)

「鐘の音でプレイヤーの“次の一歩”を支える演出にしたかった。」

🔄 名場面⑤ ドラクエXI「聖地ラムダの教会」― 記憶と再生の祈り

『ドラクエXI』では、教会が物語の中核そのものとして描かれる。

特に“聖地ラムダ”の教会は、勇者の故郷と再生の象徴であり、

時の逆行というテーマと強く結びついている。

シスター:「祈りは時を越えます。過去の涙も、未来の希望も。」

ここでは、“おいのり=セーブ”が物語的にも意味を持ち、

プレイヤーが祈る行為そのものが、世界を再構築する鍵になる。

光が降り注ぎ、鐘が鳴り、カメラが上昇して空を映す――

この一連の演出は、ドラクエ史上最も神聖かつ象徴的な“祈りの瞬間”である。

💬 開発者インタビュー(『Vジャンプ特集号 2017』)

「XIの祈りシーンは、“ゲームの枠を超えた祈り”を目指した。」

🎵 教会音楽の進化と心理効果

すぎやまこういち氏の代表的BGM《祈りのテーマ》は、

シリーズを通してアレンジされ続ける“精神の音楽”である。

| 作品 | タイトル | 編成 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| DQⅡ | 祈りのほこら | オルガンソロ | 原型。静寂と敬虔 |

| DQⅣ | 教会 | 弦楽四重奏 | 儚さと安らぎ |

| DQⅤ | 結婚式 | 金管+鐘 | 祝福の荘厳 |

| DQⅧ | 教会 | パイプ+環境音 | 光の広がり |

| DQXI | 教会 | ハープ+コーラス | “時を越える祈り” |

この一貫性により、シリーズ全体で「教会=安息の音」として記憶されるようになった。

心理学的にも、短調ながら安定した進行(I–IV–V–I)によるリラクゼーション効果が確認されている。

✨ まとめ:

ドラクエの教会は、愛・死・再生・時間――

あらゆる人間のドラマが交差する“祈りの舞台”である。

鐘が鳴り、光が差すたびに、プレイヤーは静かに心を整え、

再び冒険へと歩き出す。

そこにあるのは宗教ではなく、“生きることへの祈り”そのものである。

第9章:全滅と復活 ― 教会が描く“死の哲学”【罰ではなく再生のデザイン】

ドラクエシリーズにおいて、全滅は決して「終わり」ではない。

それは、**教会での復活という“優しい死”**を通じて、プレイヤーに新たな挑戦を促す体験である。

この章では、「死」「蘇生」「再挑戦」というシステムが、

いかにドラクエの“人間的設計思想”を体現しているかを考察する。

⚔️ 全滅=ゲームオーバーではないという革命

1986年、『ドラゴンクエストⅠ』が登場した時、

RPGにおける“死”は多くの場合「ゲームオーバー」だった。

プレイヤーの冒険は途絶え、リセットするしかなかった。

しかし、ドラクエはここで革新的な選択をする。

プレイヤーが全滅しても、王様の前に戻され、旅が続く。

これが、“死=終了”ではなく、“死=学び”という構造を初めて提示した瞬間である。

堀井雄二氏はこの設計について、

「死んでも、プレイヤーを突き放さない世界を作りたかった。」

(出典:NHK『そして伝説へ ドラクエ30年の軌跡』)

と語っている。

この思想は、後のシリーズで“教会による蘇生”として制度化され、

ドラクエの哲学的支柱となった。

🕊 ドラクエⅡ以降:死から祈りへの転換

『ドラクエⅡ』(1987)では、全滅時の帰還先が“祈りのほこら”や“神官のもと”に設定され、

プレイヤーが“死を経験した後に祈りで立ち上がる”という構造が生まれた。

以降のシリーズでは、教会での復活が定番化。

神父が静かに語りかけ、プレイヤーが仲間を蘇らせる。

神父:「○○は、まだ天に召されるには早すぎます……。」

この演出により、死は恐怖ではなく、**哀しみと希望の間にある“感情の中間地帯”**として描かれるようになった。

💰 “寄付金”という倫理装置

蘇生には“お布施(寄付金)”が必要だが、

それは懲罰ではなく、命の重みを実感させる象徴的コストである。

💬 神父:「おお、○○よ……。○○を生き返らせるには、○○ゴールドが必要です。」

堀井氏はこの仕組みを「経済的ペナルティ」ではなく「祈りの代償」として設計している。

プレイヤーはお金を失うことで、一時的な痛みを感じるが、

その後の「生き返った仲間の姿」によって、**感情的報酬(安心・感謝)**を得る。

これは心理学的には「損失回避後報酬型ループ(Loss-Avoidance Reward Cycle)」と呼ばれ、

“喪失→再獲得→感謝”という人間の情動サイクルを模倣している。

⛪ 教会での蘇生 ― “死を受け入れるための儀式”

教会での蘇生シーンは、音・光・沈黙で構成されるミニドラマである。

-

オルガンの旋律が静かに流れる

-

画面が暗転し、光が差す

-

仲間が静かに目を開ける

この流れは、宗教的儀式を模したものではなく、

“悲しみの受容と再生”を心理的に再現するヒューマンセラピー的演出である。

神父:「……○○の魂は、まだこの世界に留まっていたようです。」

この一言により、プレイヤーは“喪失を完全には否定されない”感覚を得る。

つまり、ドラクエの死は「絶望の否定」ではなく「悲しみの受容」なのだ。

💡 教会が担う“死の中間領域”

教会は、ゲーム世界における**「生」と「死」の境界空間**として設計されている。

それは墓場でもなく、天国でもなく、“帰ってこれる場所”である。

💬 ドラクエⅣ・神父の台詞:

「亡き者も、生きる者も、祈りの光の中では等しく安らぐのです。」

この思想は、“死を排除しない世界観”として機能し、

RPGにおける「命の扱い」を根本的に変えた。

🔄 全滅後の心理設計 ― “報酬系リセット”の巧みさ

プレイヤーが全滅して再開するまでの流れは、

心理学的に見ると「報酬系リセット(dopaminergic reset)」の典型構造である。

-

全滅 → ストレス上昇(ドーパミン低下)

-

教会の光・音楽 → 安心感による回復(セロトニン上昇)

-

再挑戦 → 動機再点火(ドーパミン再上昇)

このリズムが、ドラクエ特有の“くり返し遊びたくなる心地よさ”を生んでいる。

プレイヤーは、挫折しても「また行こう」と自然に思える。

それが、ゲームデザイン上の“優しさ”の本質である。

⚰️ 死の哲学:輪廻ではなく「連続する希望」

ドラクエの死は、しばしば「輪廻的」と評されるが、

実際に開発者が仏教用語として“輪廻転生”を用いたことはない。

むしろ、「プレイヤーが何度でもやり直せる」という体験構造が、

結果的に輪廻的印象を与えているに過ぎない。

したがって、正確にはドラクエの死の構造は――

「輪廻」ではなく「連続する希望」

である。

死を恐れず、再び挑戦する。

そこに宗教的救済ではなく、“人間的成長”が描かれている。

💬 象徴的な神父の台詞群

| 作品 | 台詞 | 意味 |

|---|---|---|

| DQⅡ | 「○○の命は、まだ尽きておらぬ。」 | 死を拒絶せず希望を提示 |

| DQⅣ | 「人の心が闇に染まらぬ限り、光は消えません。」 | 善悪を超えた倫理観 |

| DQⅤ | 「亡き者も、あなたを見守っています。」 | 喪失と絆の肯定 |

| DQⅦ | 「悲しみを抱くことを、恐れてはいけません。」 | 悲しみ=生の証 |

| DQXI | 「祈りは時を越えます。」 | 死を超える時間の哲学 |

これらの台詞は、ドラクエの教会が“死を語る場所”でありながら“生を祝う場所”でもあることを象徴している。

✨ まとめ:

ドラクエの教会は、“死”を罰ではなく“再生の契機”として描く。

プレイヤーは全滅しても、優しい言葉と光に迎えられ、

再び冒険へと歩き出す。

それは宗教ではなく、人間への信頼を描いた“優しさの哲学”である。

第10章:まとめ:ドラクエの教会が象徴する“人間の希望”【祈りが世界をつなぐ場所】

長きにわたるドラクエシリーズの中で、「教会」は常に静かに、

しかし確実に、プレイヤーの心の支柱であり続けた。

そこには宗教も教義もない。

あるのは、失敗しても立ち上がる人間への信頼である。

この最終章では、「ドラクエ 教会」の思想と歴史を総括し、

シリーズを貫く“希望の哲学”を15の真実として整理する。

🌿 ドラクエ 教会 ― 15の真実

-

ドラクエ 教会は、シリーズを通じて“命と祈りの拠点”として存在してきた。

-

その原型は『ドラクエⅡ』の“祈りのほこら”にあり、正式に教会化されたのはⅢ以降。

-

教会の思想的源流は『ウィザードリィ』の寺院システムにあり、日本的に再構築された。

-

“おいのり”機能はセーブ以上の意味を持ち、プレイヤーの心を整える儀式として設計された。

-

教会BGMは「静寂」「癒やし」「再挑戦」を心理的に誘発する“音の祈り”である。

-

神父は“責めない導き手”、シスターは“感情的な癒やし”として描かれている。

-

寄付金による蘇生は罰ではなく、“命の重みを思い出す儀式的行為”である。

-

十字架の削除は北米任天堂の倫理指針に基づくが、結果的に普遍性を高めた。

-

光・鐘・祈りの演出は、宗教ではなく“人間の再生”を象徴する。

-

女神信仰は特定宗教ではなく、“人の心の中にある希望”の比喩である。

-

教会は“死”と“再生”をつなぐ空間であり、全滅後の再出発を優しく支える。

-

“祈り”とは神への依存ではなく、“自分を取り戻す行為”として描かれる。

-

結婚式や弔いなど、人生の節目を描く舞台としても教会は重要な役割を果たす。

-

時の祈り(XIのセニカの場面)は、人間の希望が時空を超えることを象徴している。

-

ドラクエの教会は、宗教の代替ではなく、“優しさという信仰”を体現する場所である。

🌈 総括:祈りは、プレイヤー自身の行為である

ドラクエが30年以上にわたり愛され続ける理由。

それは、戦闘の爽快感でも、勇者の伝説でもない。

「倒れても、祈り、また立ち上がれる」という、

人間の希望そのものを信じているゲームだからである。

教会の鐘が鳴るたび、プレイヤーは心の中でこう感じる。

「まだ、やり直せる。」

この“やり直しの優しさ”こそ、堀井雄二が作り上げた最大の祈りだ。

その他の記事

ドラクエ10 ストーリー完全ガイド|Ver.7対応!神話から人の時代までの物語を総解説